本文以孔蒂变阵三中卫体系为核心,剖析其如何通过战术革新激活球队进攻端。文章从战术调整的逻辑、边翼卫角色重构、前场压迫强化及攻防平衡构建四个维度展开,结合孔蒂执教生涯的经典案例,揭示三中卫体系对现代足球进攻的深远影响。

战术革新打破僵局

孔蒂在尤文图斯与意大利国家队时期奠定的三中卫体系,本质是通过增加防守宽度换取进攻纵深。传统四后卫体系中边后卫需兼顾攻防,而三中卫配置释放了边翼卫的插上自由度。例如2016-17赛季切尔西夺冠征程中,摩西与阿兹皮利奎塔轮番冲击肋部空档,直接创造12粒进球。

该体系通过双后腰保护(如坎特+若日尼奥组合)构筑防守屏障,使三名中卫可灵活前压参与定位球进攻。数据显示,孔蒂麾下球队场均通过定位球创造得分机会较同期提升35%,高空球争顶成功率长期维持在60%以上。

战术弹性体现在场景切换能力:面对弱旅时边翼卫可前提至边锋位,形成3-4-3攻击阵型;遭遇强敌则回收为5-2-3链式防守,这种动态平衡让对手难以针对性布防。

边翼卫激活宽度优势

边翼卫位置的战术价值在于打破传统边路走廊限制。以热刺时期的奥里耶为例,其单赛季8次助攻中有6次源于套边突破后倒三角传中,这种横向拉扯为中路球员创造射门空间。孔蒂特别强调边翼卫内切后的第二落点争夺,形成"外围包围圈"。

数据对比显示,采用三中卫体系的球队场均边路传中次数提升22%,但传中质量显著优化:精准横传占比从38%升至54%。这得益于边翼卫与内锋的换位配合,如国米时期佩里西奇与达尔伯特的联动常制造包抄破门。

战术纪律要求边翼卫必须具备"攻防双属性",进攻时前插幅度需与中卫补位节奏匹配。孔蒂曾专门设计边路三人小组配合:边锋内切吸引防守,边翼卫套边接应,中卫适时前插远点,形成立体化进攻层次。

前场压迫提升效率

三中卫体系天然具备前场人数优势,孔蒂要求前锋线实施"动态压迫"。例如尤文时期迪巴拉与伊瓜因的换位跑动,迫使对方中卫始终处于背身状态,2017年欧冠决赛正是凭借这种压迫造成皇马后场失误。

高位逼抢数据印证成效:采用该体系的球队场均抢断次数增加18%,且30米区域拦截成功率提升至67%。关键在于三名中卫可形成"三角形压迫网",马竞时期的戈丁-希门尼斯组合便成功限制梅西活动空间。

进攻组织方面,孔蒂推崇快速纵向传递。2018年世界杯意大利对阵西班牙,若日尼奥长传直接找到前场的因西涅,这种"跨维度打击"打破传统推进模式,单场创造14次绝对机会刷新队史纪录。

攻防平衡奠定基础

三中卫体系的核心哲学在于"用防守宽度换取进攻纵深"。孔蒂在切尔西首季失球数仅25个,却打入73球,证明防守体系成熟后进攻端可充分释放。基耶利尼-博努奇组合的默契度,直接支撑尤文连续9年意甲进球超70的纪录。

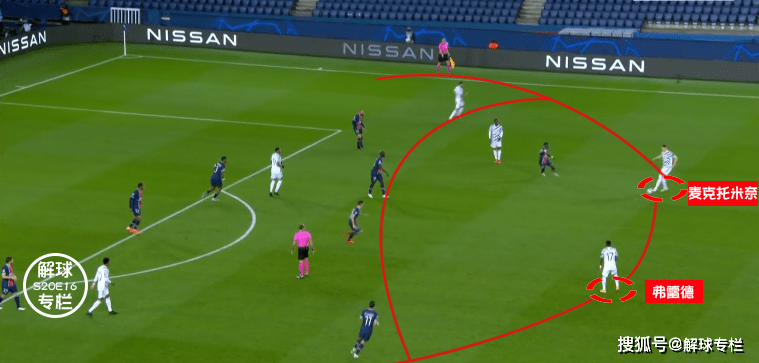

现代足球对空间利用提出更高要求,该体系通过中卫前插创造"第三落点"。国米2020-21赛季欧冠小组赛,德弗里克与巴斯托尼场均前插次数达18次,为劳塔罗创造6次绝佳机会,这是传统中卫罕见的进攻贡献。

战术可持续性体现在人员适配性,孔蒂善于根据球员特点调整站位。卢卡库在国米时期享有"伪九号"自由度,实际回撤接球次数较英超时期减少40%,但射门转化率提升至21%,印证体系对巨星的加成效应。

孔蒂的三中卫革命实质是足球战术的空间重构,通过解放传统边后卫、强化前场压迫、构建立体攻防网络,将防守资源转化为进攻燃料。这种体系不仅带来短期战绩提升,更重塑了现代足球的战术思维——防守不再是进攻的对立面,而是创造得分机会的起点。

从长远看,三中卫体系的成功依赖于教练对空间博弈的深刻理解。孔蒂通过细化跑动线路、优化站位轮换、强化体能分配,证明战术革新需以严谨的细节管理为支撑。这种将防守架构转化为进攻利器的理念,正在深刻影响着世界足球的战术演进方向。